ずっと健康な歯を保つために

兵庫県尼崎市の訪問歯科は

アップル歯科へ

歯は、食べ物を噛むために重要な働きをしており、力をかけてものを細かくすりつぶしたり、切り裂いたりするというのが歯の役割です。同時に、歯は食べ物を粉砕する時の反作用で、当然負担を受けています。

普段の生活の中で、お食事のとき以外で噛みしめる時を思い浮かべてみてください。重いものを持った時・スポーツをやっている時、怒っている時などが思い浮かんだ人も多いのではないでしょうか。

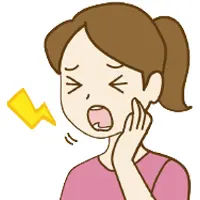

しかし、実は寝ている時にもとても強い力で食いしばっていることをご存知でしょうか?寝ている時にギリギリ歯ぎしりをする人もいれば、音はしないけど食いしばったまま力が入り続けている人もいます。歯ぎしりは自覚するよりも、周りから指摘されることで気づく方が多いので、ギリギリと歯をすり合わせる様にするタイプの人は自分でもしているとわかっていることが多いですがグッとかみしめ続けるタイプの方は周りも自分も気づいてないことがあります。

「ギリギリ音がする」とい言われたことがない方でも、朝起きた時に顎や側頭部が痛かったりだるい感じのする人は要注意です。

咬む力は人によって異なりますが、力がかかっている人ほど、ある特徴が骨に現れます。咬む力のかかっている部分は骨が歪み、その部分の骨が力こぶの様にボコボコと大きく膨れます。下の顎だと、歯茎の舌側に、上顎だとちょうど真ん中あたりが膨れてきます。

こういった特徴がお口のなかに現れている人は、食いしばりがある可能性が高いです。

実は、寝ている時の食いしばりは、食事をしている時など起きている時の力と比べると歯や顎に対する負担が大きいことが明らかとなっています。(※1)

寝ている時の歯ぎしりの力が皆さんの体の共用できる範囲を超えてしまうと、それによって歯や周りの組織、関節にまで悪影響が出てしまいます。寝ている時の歯ぎしりの出現には2パターンあると言われています。

歯ぎしりの原因はの一つはストレスであるとも言われており、前者(1)はライフスタイルの中でストレスがかかるイベントが発生することで歯ぎしりをしてしまう人です。

後者(2)は、慢性的にストレスレベルが高いとされる特定の性格の方の割合が多いとされています。

お仕事や、家事など様々なことでストレスを抱えやすい現代社会の環境が歯ぎしりの原因となっているため、寝ている時の歯ぎしりを止めることは難しいと考えられています。

ですから、お仕事や勉強などでストレスを感じやすい人はこの歯ぎしりとうまく付き合っていく必要があるかもしれません。

上顎

下顎

※1)All ten subjects tested were found to brux and two used intensities of effort while asleep that exceeded their maximal conscious clenches.(10人の被験者は全員、歯ぎしりしていることがわかり、2人は就寝時に最大咬合力を記録した。

食いしばりなど咬む力の影響は様々なところに出ます。過度な咬合力は、顎顔面領域に大きく影響を与えます。もちろん歯に対して影響が大きく出ます。

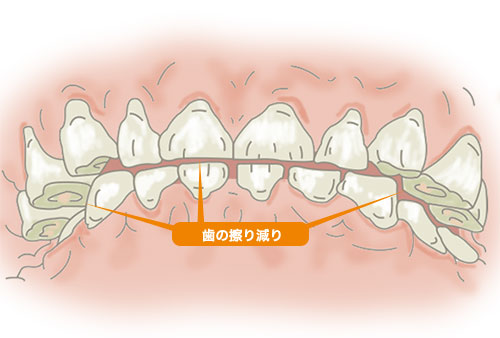

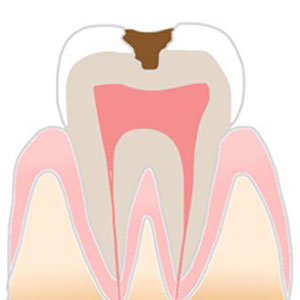

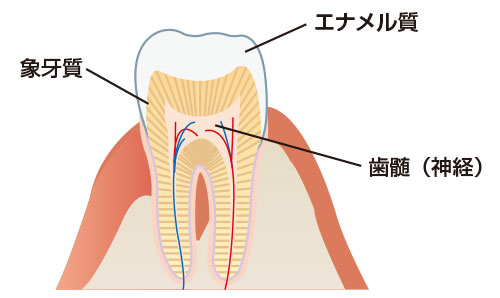

まず、一番わかりやすいのは、咬耗と呼ばれる歯のすり減りです。歯がすり減ってくると、むし歯になりやすい象牙質と呼ばれる部分が露出してきて、そこからむし歯になってしまうことや、しみてくることがあります。前歯がすり減ってちびてくると見た目が悪くなります。歯がすり減ることで噛み合わせの高さも低くなり、今まで負担を受けていなかった部分に過度な力が加わる様になってしまったり、すり減った角の部分が、舌や粘膜を傷つけてしまうこともあります。

歯と歯の当たっているとことの隙間が広くなってくるとものがつまり、食事の時に痛みを感じやすくなります。

この歯のすり減りは、元の形に戻すことが難しいというところが、一番の問題です。例えば、前歯がすり減ってきてカッコ悪いので元に戻したいとすると、単純にそのすり減ったところに白い樹脂を盛り足すと、すぐに取れてしまいます。取れにくくするためには、被せ物を作らなければなりませんが、そのためには歯をぐるっと一周削らなくてはなりません。さらに、前歯だけを直すと、他の歯に比べて前歯が引っかかってしいやすくなり、入れた被せが欠ける、、取れる、歯が折れる、歯が前に飛び出るなどの問題がすぐに起こります。

このため、すり減った前歯を元に戻すには、奥歯も全て被せにして、元の歯の形、噛み合わせの高さを再現しなくては長く持ち、ちゃんと噛める状態にすることはできません。

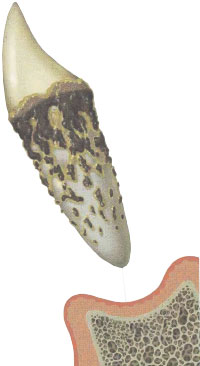

また、咬む力がかかると、歯根破折や歯冠破折といった、歯の破折が起こることがあります。これは、物に力がかかると折れたり欠けたりするのと同じで、歯でも同様のことが起こります。特に、神経を取ってしまっている歯や、被せや詰め物などで治療をしている歯で起こりやすいです。人工物が歯にくっついているということは、もともとあった健康な歯質が失われ、薄い歯質が残っているということなので、そういった部分は薄ければ薄いほど折れやすいです。

神経を取っている歯に関しては、歯がもろくなっており、根っこごと折れてしまいやすいです。歯は根っこが骨の中に埋まっており、それによって支えられているため、この支えの部分が折れてしまうと、治療をすることができません。

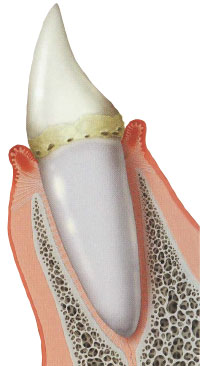

咬耗に対するクラウン

歯根破折

過度な咬む力は歯だけだはなく、歯の周りの組織にも悪影響を与えます。

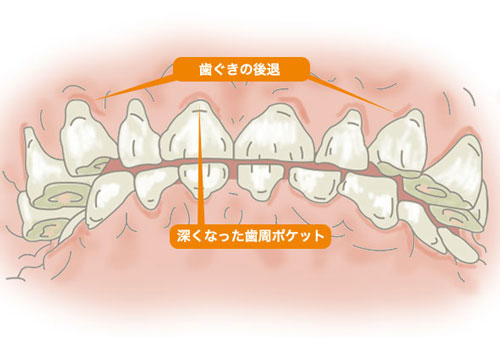

歯の周囲の組織には、歯肉や骨などがあり、歯周組織と呼ばれます。この歯周組織は過度な咬合力を受けることで、歯肉が下がったり、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯肉の間の隙間が深くなったり、歯を支える骨が吸収するのが促進されます。いわゆる歯周病を悪化させてしまいます。

これによって歯の根の部分である歯根が露出しやすくなります。

歯根は、歯の頭である歯冠と比べると表面を守っているエナメル質という硬い無機質の組織がないため、欠けたり、むし歯になりやすいです。

さらに、歯の中の神経と近く、感覚を感じることができるため、冷たいものがしみる知覚過敏や、歯磨きの時に擦れて痛く感じる様になります。知覚過敏は一度起きるとなかなか治らず、ひどい時はお食事ができなくなることもあります。歯肉が下がった部分は、力がかかりにくくしても自然には元に戻らないことが多くそのままになってしまいます。

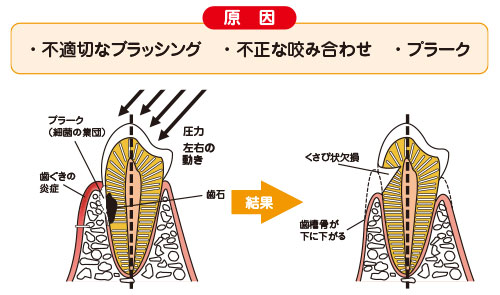

また、力のかかる部位は、歯の歯肉の際に近い歯頸部と呼ばれる部分がえぐれた様になって欠けてくることがあります。

これはくさび状欠損と呼ばれます。できる場所や形から、歯磨きの力が強いことや、歯磨き粉にふくまれる歯磨剤が原因と考える人もいるのですが、これは歯磨きの習慣がない人や動物でも見られ、実際は、歯頸部に生じる引張応力が原因となっているということがわかっています。これは、歯に歯の生えている方向に対して,歯ぎしりや歯ですり潰す様な動きによる横からの力がかかると、歯頸部が支点となり力が集中するこいう原理で引き起こされます(※2)。放置していてどんどんえぐれてくると、歯髄が露出してしまったり、歯が折れたり、そこからむし歯ができやすかったり、しみる症状が出たりすることがあります。このくさび状欠損に対しては、白い樹脂で詰めることで対応します。しかし、力の負担が大きくかかるところになるため、つめた樹脂が取れやすく、何度も詰め直しになることもあります。

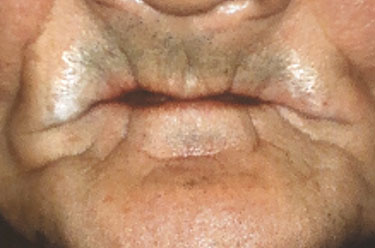

また、部分的な歯の欠損が増え、歯の本数が少なくなると、個々の歯の負担は大きくなります。 以前は歯の本数が減ると咬合力は弱くなると思われていましたが、噛める歯の本数が減っても、歯ぎしりは止まらず、食べる効率が下がるため、残された歯は以前よりも酷使される様になります。 その結果、過度な咬耗や、歯の動揺が起こったり、奥歯がなくなった場合は前歯が前方に傾斜し、口元が出てくることは少なくありません。 特に、歯周病の進んでいる方は、噛む力ではがぐらつき抜けてくることもあります。

ここまで進むと咬合崩壊といって、全ての歯がなくなる咬み合わせの崩壊がはじまります。咬み合わせが崩壊すると、歯はどんどん抜け落ち、総入れ歯やフルマウスインプラント(全顎的なインプラント治療)、All-on-4などの全顎欠損治療を検討する必要があります。

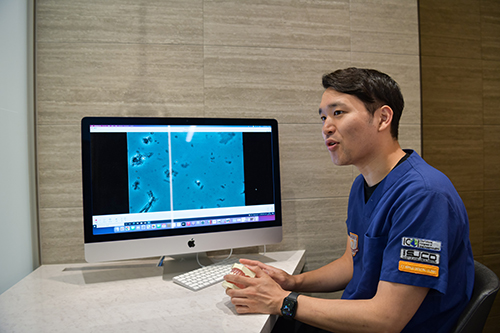

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

ずっと健康な歯を保つために

兵庫県尼崎市の訪問歯科は

アップル歯科へ

アップル歯科クリニックは2004年に開院して以来、大阪と兵庫に複数の医院を展開している大型医療法人です。

訪問部ではお体が不自由であったり、歯科医院への通院が困難な方のために、歯科医師・歯科衛生士がご自宅や施設に伺って診療します。

※その他エリアの訪問につきましては、一度お問い合わせください。

※その他エリアの訪問につきましては、一度お問い合わせください。

サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの家

介護付き有料老人ホームさわやかこうべにし館

サービス付き高齢者向け住宅ひだまり

介護付き有料老人ホームさわやかあかしの里

高齢者ケアセンターながた

ご自宅への訪問診療も

行っております。

まずはお電話でお問い合わせください。 要介護者本人様、ご家族様のご要望やご希望をお伺いします。

お電話にてヒアリングさせていただき、訪問が可能であれば日程調整を行います。

歯科医師や歯科医衛生士がご自宅や施設へお伺いし、治療方針や期間、費用のご説明をします。

ケアマネージャーさんと連携して治療や口腔ケアを行います。ベッドや車椅子での診療も可能です。

患者様のお口の状態を診ながら、今後のスケジュールについてお話させていただきます。

歯医者での治療は、「怖い」「痛い」「音が苦手」などのネガティブなイメージをお持ちの方も多いです。「歯医者に通うのが好き!」という方が少ないというのは、歯科医院側も理解しています。

歯医者が好きになれない大きな理由は「痛み」にあると考えられます。身体が痛いという危険を感じたら回避をしたくなるのも人の本能ですから、歯医者は「回避したい場所」なのかもしれません。しかし、逆に考えれば痛みがなければ歯科ももう少し通いやすい場所になれるとアップル歯科では考え、痛みを抑えた治療や痛みに対する配慮を行っています。

麻酔注射時の痛みを緩和するために、注射する前に表面麻酔という塗るタイプの麻酔を針を刺す部分に塗布します。この表面麻酔は塗り薬と同じように使用するので、使用時に痛みを伴いません。当院で使用する表面麻酔にはアミノ安息香酸エチルという成分が含まれています。この成分には浸潤麻酔時の痛みを消失する効果があることがわかっており、針を刺した瞬間や麻酔液が入ってくる時の痛みを和らげることができます。(※1)。

また、自由診療の治療に対しては麻酔のオプションとして笑気麻酔の提供も行なっています。亜酸化窒素と呼ばれるガスを吸入することでリラックスした気分になる麻酔方法です。

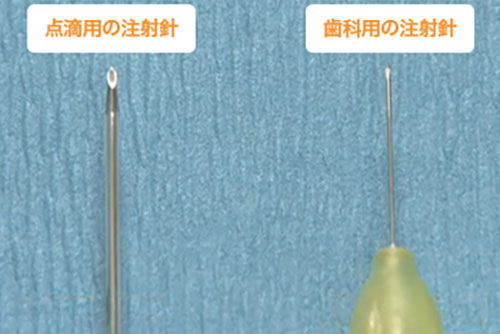

痛みを感じにくくするための工夫として、表面麻酔だけではなく麻酔の針の太さや麻酔をする方法にも配慮しています。局所麻酔を行う時に痛みを感じるのは、針が粘膜を貫く時の痛み・薬液が組織を押し分けて浸潤していく時の圧力・薬液の組織刺激による痛みに分けられます。

粘膜を貫く時の痛みに関しての対策として、針の太さ、粘膜の緊張の度合いによって対応しています。当院で使用している注射針は、35ゲージと言われる直径0.2mmの注射針です。これは注射で使う針の中ではかなり細いもので、痛みを感じにくいように先端が鋭くなっています。通常点滴などに使用される針は26〜27ゲージ(0.4〜0.45mm)ですので、より細い針を使って痛みを軽減します。

麻酔をする部分には刺すと痛い場所、刺しても痛みを感じにくい場所があります。可動性粘膜といって、引っ張ると動く粘膜の部分は比較的痛みを感じにくく、逆に、可動性のない固い部分の歯茎に針を刺すと痛みを感じやすいです。そのため、初めに麻酔を行う時は可動性粘膜に麻酔を行うことで痛みを感じにくくしています。

また、麻酔を行う時には粘膜を引っ張ります。これは、粘膜が張り、緊張している方が麻酔の針を刺入する時に痛みが出にくくなるためです。薬液が組織を押し分けて浸潤していく時の圧力に対しては、麻酔を行うスピードで対応しています。麻酔液を入れていく時には、始めの麻酔が効いていない時に大量の液が入ると痛みを伴いやすいため、初めはゆっくり、麻酔がある程度効いてくると徐々にスピードを上げていきます。麻酔を一本分入れるのに約2.3分かけます。

歯医者の治療時に、痛みの他に気になるのが臭いや音です。歯医者独特の薬品の匂いや「キーン」という音、これを感じることで「痛み」を連想してしまう方もおられます。当院では、アロマオイルによる臭いの緩和や音が苦手な方に対して音楽プレーヤーの貸し出し・ご自身のイヤホンの装着を可能としています。

その他に、お口に入る器具は舌に付かないようにして味覚を刺激しないようにしたり、味や匂いが強いものを使わないように選別しています。また、治療時には患者様からのご要望がない限りタオルによる目隠しを行っています。これは患者様のプライバシーに配慮する意味や、お顔が汚れないように、または患者様の目線が迷わないようにするためです。ただし、人は視覚を奪われると他の感覚が強くなるため、一つ一つの処置ごとに口頭でご説明することで、患者様が安心して歯科医師にお口の治療をお任せいただけるよう配慮しています。

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

歯周病は、ギネスブックにも掲載されたことのある世界で最も感染者の多い感染症です。日本では、30代以降では約5割以上の人が罹患していると言われており、最も多い歯を失う原因でもあります。

歯は胃や小腸・大腸に代表される消化器系器官の付属物ですので、失うことは食物の消化に関して多大な影響を与えます。歯は他の臓器と同じく、失うと二度と元には戻りません。そんな私たちの歯を最も多く奪う病気が歯周病ということです。

虫歯の場合、大きくなり始めると痛みを伴うため気づいた時点で治療をすることが可能ですが、歯周病は痛みを伴わず進行することがほとんどです。気付かないうちに進行して、気付かないうちに歯が残せなくなります。大切な歯を守るためには、気付くよりも前に未然に防ぐ必要がある病気です。

細菌が多く繁殖した口腔内は、虫歯や歯周病を進行するリスクが高まります。

歯肉溝 0.5~2mm

歯周病になっていない状態では、歯肉は薄いピンク色をしており引き締まった状態です。

歯周ポケット 4mm以内

歯肉にプラーク(歯垢)と呼ばれる細菌の塊が付着し歯肉が炎症を起こし始めます。この状態になると歯ブラシで出血することもあります。

歯周ポケット 5mm以内

歯肉の炎症がさらに大きくなり歯周病菌が歯周組織に侵入し、歯を支えている歯が破壊され始めます。

歯周ポケット 6mm以上

炎症がさらに拡大し、骨の破壊も深くまで進んでいます。歯周ポケットも広がりプラーク、歯石がポケット内に多く沈着しています。

歯周ポケット 6mm以上

歯の周りの骨が半分以上破壊され支えがなくなった歯はもうグラグラになります。咬合性外傷という咬み合わせの問題も生じることもあり治療も困難な状態です。

歯周ポケット なし

歯周病が進行しきると、歯が抜けてしまったり、抜歯が必要な状態になってしまいます。1本抜けることで周りの歯も支えを失うため、他の歯も抜けやすい状態になります。

心当たりはありませんか?2つ以上当てはまれば注意が必要です、一度検査を受けることをおすすめします。

歯周病は歯の周りの組織を犯すだけではなく、全身にも影響を及ぼすことがわかっています。例えば歯周病菌が出す毒素が血液中に入り、心臓や肺に入りこみ全身疾患を引き起こすとも言われています。代表的なものだけでも以下のものがあげられます。

歯周病治療はどんなことをするの?

歯と歯茎の隙間のポケット(歯肉溝)の深さを測ったり、歯や歯ぐきの内側を触って状態を確認します。

歯周ポケットの深さや出血などから 歯周病の進行程度や炎症の有無が分かります。

歯の表面に付着しているプラーク(細菌の塊)を取り、顕微鏡にて映像をみてもらいます。細菌の数、種類、大きさを確認する事が出来ます。

おおまかな虫歯菌・歯周病菌の多さも判別できるため、より効果的なケアを行えます。

歯肉の状態や歯垢の付着から普段の歯磨き状況をチェックし、どこが磨けてないかお伝えします。

セルフケアが良いお口の状態をキープできる最も大切な要素ですので、頑張って習得できるようにしていきましょう。

今までの検査やお口の中の状態から今の歯周病の段階を判断し、どれくらいの回数がかかるかお伝えします。コミュニケーションを大切にしながら、痛みの少ないよう治療を進めます。

基本的には歯石の除去やクリーニングで口腔内の菌をコントロールしていきます。歯石や歯茎の腫れは一回の治療で取り除くことは難しい場合もあります。歯石は歯の表面(見えている所)にも沈着していますが、歯肉の中(見えない所)にも沈着します。

そのため、人によっては回数がかかる治療となることはありますが、患者様と相談しながら治療していきますので不安などありましたら、気軽に歯科衛生士に相談してみてください。

歯周病は歯の喪失原因第一位の病気です。(※1)そして歯を失うだけではなく、身体的な病気の原因になったり、その病気の悪化を促したり、口臭や見た目の問題にもなる複合的な要素をはらんだ病気です。気付かず進行することも多く、気付いた時に後悔する人はたくさんおられます。

歯周病にもっとも有効なアプローチは予防ですので、後悔しないためには定期的に検診を受けることが重要です。少なくとも1年以上歯科に通われていないのであれば、1度定期検診や歯周病の検査をご検討ください。

※1)抜歯の主原因別の割合で最も多かったのは歯周病(37.1%)、次いでう蝕(29.2%)、破折 (17.8%)、その他(7.6%)、埋伏歯(5.0%)、矯正(1.9%)の順となった。

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

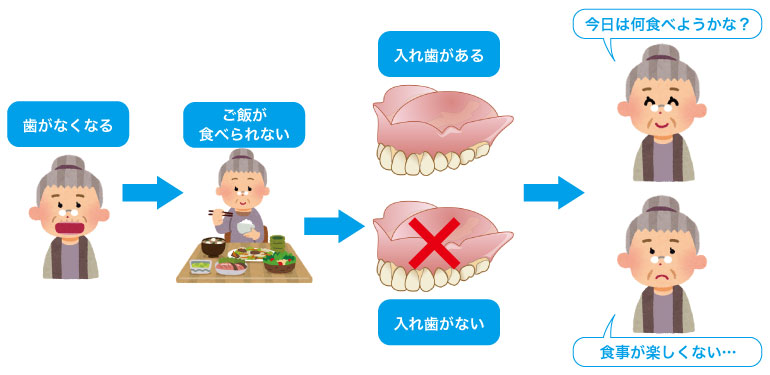

全部床入れ歯とは、歯が全てなくなってしまった方が使用する装置です。一般的には「総入れ歯」と言われることが多いです。総入れ歯を使うことによって、失われた機能や形態、顔貌を回復するとともに、精神的ストレスを解消し、全身の健康とQOLを維持、向上させる役割があります。

総入れ歯は歯の役割を果たす「人工歯」と粘膜の上に乗るピンク色の「床」から構成されています。部分義歯の場合は、残っている歯に金属を引っ掛けて固定しますので、この床が小さくてすみますが、総入れ歯の場合は、すべての歯を支える必要があるため、床の面積も広くなります。

歯を失うと日常生活のあらゆるところに支障をきたしまします。最初は「1本ぐらいなくても」から始まって、その1本が引き金となり2本、3本と抜け落ち、「気がつけば全ての歯を失っていた」という方も多くおられます。それでも気にされない方もおられますが、歯がなければ食事を楽しむこともできませんし、会話も億劫になってしまいます。それを少しでも緩和してくれのが入れ歯という選択肢です。

歯がない状態

入れ歯装着

総入れ歯はメリットもあればデメリットもある治療です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ● 保険が適用になるため費用を抑えられる。 床や人工歯の種類や素材はは選べませんが、健康保険を使った治療が可能です。全ての歯を失っても、大きく費用がかかることはございません。 |

● 違和感が大きい。 手の平ぐらいの人工物がお口の中に入るので、違和感を感じる方は多いです。まずは1日数時間ずつの利用から初めて、慣れることが大切です。 |

| ● 適応される症状が多い。 歯ぐきが痩せていても、歯が残っていても、ほとんどのケースで適応可能な治療と言えます。 |

● 食事がはさまりやすい。 入れ歯と歯ぐきの間に食物が挟まることもあり、食事の度に洗浄が必要な場合もあります。 |

| ● 着け外しが可能。 取り外しが可能ですので、違和感が強いときや痛いとき、就寝時などは取り外して保管することが可能です。 |

● すぐに合わなくなることがある。 入れ歯は、歯ぐきの後退などお口の中の環境が変わっても合わなくなりますし、保管方法を間違えて変形して合わないこともあります。 |

| ● 治療のリスクが少ない。 薬剤の使用や外科処置(抜歯を除く)等もありませんので、治療中のリスクが少なく失敗の少ない治療です。 |

● 手入れが必要。 入れ歯は手入れを怠ると、匂いを伴ったり変形・破損することもあります。また、入れ歯には、カンジダという真菌が繁殖しやすいこともわかっています。入れ歯洗浄剤等を使ったこまめな手入れが必要です。 |

入れ歯治療は完成した入れ歯をもらったら治療終了ではありません。新しい靴を買ったら靴擦れをするように、新しい入れ歯を着けたら、どこかに口内炎ができたり、お痛みが出たりすることはよくあります。

義歯調整の平均回数は、男性で約4回、女性で約5回と言われています。もちろんこれ以上かかる方もいれば、1回で終わる方もいます。しかし、新しい義歯を作った方の多くが2回以上の調整を歯科医院側にお願いしているということです。義歯ができたら自分のお口にきちんと合っているか、直してほしいところはないか、しっかり確認し、調整を行っていきましょう。

また、その入れ歯を使い続けることが最も重要です。使わずに乾燥させてしまえば変形してしまいますし、装着していない期間もどんどん歯槽骨(歯を支えていた骨)は吸収され、口腔内の状態は変わっていってしまいます。ですから義歯をもらったら、毎日の装着とお手入れをきちんと行っていきましょう。

※1)義歯の調整回数は平均4.4±1.8回(男性3.8回,女性4.9回)であった

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

当院では歯科口腔外科分野の治療においても幅広く対応しています。顎や骨格の問題についても歯科用CTによる診断が可能な上、その他大学病院等との連携なども行っておりますので、どんなお口の悩みに関してもまずは相談にお越しください。

また、現在特定機能病院等の大きな病院に紹介状なしで受診すると、診察料のほかに特別な料金が必要となります。大きな病院に行く前に当院をご利用いただくことで、専門性や高度な医療の必要性に応じて適切な医療機関へ紹介させていただくことができます。

通常の親知らずの抜歯から、骨の中に埋まっている難易度の高い抜歯まで対応しています。ただし、抜歯に伴う入院が必要な場合や、麻痺などの後遺症が考えられる場合においては、入院施設等のある大学病院などにご紹介させていただきます。智歯の抜歯の判断にはCTを使用し精密な診断の上術式やご紹介先などを検討致します。

なかなか治らない口内炎やジュクジュクした出来物など、口腔がんの可能性があるものなども診察可能です。検査に置いては当院でも可能ですが、検査キッドを取り寄せ、生検などの期間を考慮すると、患者様自身に大きな病院で検査を受けていただく方がメリットが大きいため、そちらをお勧めすることが多くなります。

糖尿病や骨粗症状など、重度の身体的な持病をお持ちの方も、医科の先生と連携を取りながらの治療が可能です。

顎のお痛みやクラック音(異音)、違和感など、顎の不調やお悩みに関しても臨床実績がありますのでご相談下さい。スプリント等による治療も行っております。

歯が抜けた後の治療法の一つで、顎に歯の代わりにチタンを埋入する欠損補綴です。外科を伴う処置で、当院が特に力を入れて習得している治療の一つです。アップル歯科ではICOI指導医の院長の元、全てのドクターが専門的に学んでいます。CTや滅菌設備、生体モニターなど、必要な機材ももちろん揃えています。

転倒等によりお口周りを受傷された際に、骨折の精査・歯の整復固定・裂傷の縫合等を行います。受傷度合いが大きい際には専門病院へのご紹介を行います。

舌のできもの・口内炎・お痛みなど、「もしからしたら悪いものかも」「口腔がんだったらどうしよう」というお悩みや、「歯じゃないけど歯医者でいいのかな?」と、何科にかかれば良いのかわからないという方も多いようです。

舌のお悩みについても、まずは歯科・当院にご相談ください。例えば「舌ガンかな?」と思っても大半は口内炎で数週間で何事もなかったかのように治ることがほとんどです。しかし、数%程度は舌ガンの疑いがある方もおられます。ですから当院では、2週間以上治らない出来物に関しては受診を推奨しています。

舌ガンの診断には大学病院などの大きな病院での検査が必要です。しかし、おそらく舌ガンでないものや、逆におそらく舌ガンの可能性が高いものを見分けることは可能です。最近では、大病院(大学病院などの特定機能病院や病床数500以上の地域医療支援病院)で診察を受ける場合、選定療養費として初診時5,000円(歯科は3,000円)が必要となります。ですから、まずは当院にお越しいただき、検査の必要性がある疾患であれば、紹介所を持って大病院にかかっていただくことが患者様の負担も小さくなると考えられます。

また、その他何もなくても舌が痛いという「舌痛症」に関しても診断・治療・紹介を行っております。舌のお悩みもお気軽にご相談ください。

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

お子様の治療に対する考え方

できる限り痛みを伴わない治療

無視せずお子様のペースで

虫歯にならないための予防歯科

お子様にトラウマを持たせない

大人になっても歯医者の治療が苦手な方はたくさんおられます。お子様はもっとそうです。子供の頃に受けた歯科治療の痛みはトラウマに繋がります。そしてそのトラウマは大人になってもけることはなく、「歯科に通えない大人」になってしまうことも少なくありません。ですからアップル歯科では、お子様の治療においてまず考えるのは「できるだけ痛いという思いをさせない」治療を心がけています。

アップル式 痛みを感じさせない工夫

表面麻酔でチクっと軽減

麻酔をするときに1番痛いのは、針が刺さるときです。針を刺す部分に表面麻酔をすることで、針を刺したときのチクっとした痛みを減らすことができます。

超細の針の使用

太い針を刺すのと、細い針を刺すのではもちろん太い針の方が痛いということはわかると思います。当院では35ゲージという日本で使用される最も細い針を使用しています。

痛みを感じにくい場所への刺入

お口の中には、痛みを感じやすい部分と、感じにくい部分があります。痛くない部分を狙って麻酔することで、針を指すときの痛みを抑えることが可能です。

ゆっくり麻酔液を注入

麻酔液が急激に体の中に入ってくると、風船のように皮膚が圧迫されるため、お痛みを感じてしまいます。当院では、適切なスピードで、ゆっくり麻酔液を注入していくことで痛みを抑えます。

針をみせません

子供はとても好奇心旺盛で、目から入る情報にとても敏感です。麻酔の針を見てしまうと、恐怖心を覚えるので、使う直前にこっそり注射器を出し、終わったらすぐに片付けることで恐怖心を与えません。

おしゃべりしながら楽しく

雰囲気にもとても敏感で、歯科医が怖い雰囲気で麻酔をしようとすると、雰囲気を察して嫌がります。当院では、お子さんとお話をしながら、お子様がリラックスしたタイミングで麻酔を行います。

お子様にとって歯医者では初めてのことがたくさんです。また、大人と違い「治療しないともっと虫歯が大きくなって、さらに悪くなってしまう」ということがわからないので、“ガマン”ができません。一般的に3歳頃から理解ができるようになると言われていますが、個人差はあります。つまり、お子さんは、痛ければ嫌がるのが当然なのです。そこでアップル歯科では、仲良し治療を行なっています。

治療ができるようになるために

まずは練習から始めよう

保護者の方からすれば「早く治療をしてほしい」と思われるかもしれませんが、子供が嫌がっている段階で、すぐに歯を削ることは避けています。まず、治療の器具を見て、触って、少しずつ練習をしていきます。治療ができると判断できたら、初めて治療を行います。

褒める治療

どれだけ歯医者が苦手な子でも、何か一つはできることはあります。「お椅子に上手に座れたね」「お口が開けられたね」どんなことであれすかさず褒めて、お子さんの成功体験につなげます。ですから親御さんにも、たとえ治療ができなかった日でも歯医者に来たことを褒めていただくことをお願いしています。歯医者が褒められる場所ん変わることで、治療ができるようになるかもしれません。

TSD法

T(tell=伝える)、S(show=見せる)、D(do=する)の略です。この順番で治療を進めることで、上手に治療できる子がたくさんいます(※1)。すべてのお子様に有効な治療ではないですが、大人と同じように何をどうするかを教えてあげることで、それを理解し、受け入れるお子様もある一定数は存在します。

モデリング法

誰かがやっているのを見て、マネをする、という方法です(※2)。お子さんはマネが大好きで得意です。マネをする相手は誰でもいいです。おうちであれば、お父さんが歯磨きをしているのを見て、一緒に歯磨きする。歯医者さんなら、お母さんがユニット(歯医者の椅子)に寝転ぶのを見て、一緒に寝転んでみる。ぬいぐるみの歯磨きをしてあげる、などなんでも結構です。

※1)児歯科診療室においては,小児の行動を歯科医師の都合の良いように変容するのではなく,歯科医師側がまず,Tellshowdo法(TSD法)やModeling法な ど種々の技法の中から,その小児にあった変容法を選択し,それによって無理なく小児の適応性を向上させることが必要である。

※2)ロバの診療を観た小児からは笑みがこぼれることもあり、不安が取り除かれていた。また実際の治療でも、モデリング法を行うまでは頑として開口しなか った小児が楽に診療が出来るようになった。

きてしまった虫歯を治すことはとても大切です。しかし、厳密にいえばこの治療は「再生」ではなく「修復」です。腕を怪我したとしても、皮膚は再生して「復活」しますが、歯はそうは行きません。虫歯になって削った部分は再生はしないため、歯ではないプラスチック(コンポジットレジン)や金属、セラミックを代わりに詰めるしかないのです。お子様のお口の中に人工物が入るのは、親御さんにとっても不本意なことだと思います。しかし、それをしなければむし歯が再発したり、痛みが出るなどもっとお子様が可愛そうなことにもなりかねます。虫歯になってからの治療よりも、虫歯にならないための予防が大事なのです。

アップル式 お子様の歯をむし歯から守る方法

フッ素で歯を強く

フッ素には「歯を強くする」「むし歯菌の活動を抑える」「初期虫歯を再石灰化する」という3つの効果があります。歯磨き粉はフッ素配合のものを選んで使用しましょう。お家で使える歯磨き粉のフッ素濃度と、歯科医院で使えるフッ素濃度は違います。両方を併用することで、より歯を強くすることができます。

むし歯になりやすい溝を埋める

お子様の歯の溝は大人に比べて深いと言われています。溝が深ければ深いほど、そこに汚れがたまりやすいのは想像出来るかと思います。この溝をお薬で詰めることで、溝を浅くしてむし歯になるのを予防することができます(※3)。溝にお薬を詰めることをシーラントと言います。

甘いものの制限

甘いものはむし歯菌のエネルギーですからむし歯菌を活発にしてしまいます。甘いものを上げたい気持ちはわかりますが我慢してください。ただし、お子様は一度に食べられる食事量が少ないので「補食」という意味でおやつの時間は必要です。ビスケットや煎餅、牛乳や麦茶を組み合わせておやつを楽しみましょう。

パパママの仕上げ磨き

お子さんに自分で歯磨きをしてもらうことはとても大事なことです。しかしこの目的は、歯を綺麗にすることではなく歯磨きの習慣をつけることなのです。綺麗にするのは保護者の方のお仕事です。毎日1回は仕上げ磨きをしてあげてください。嫌がるお子さんに対しては短時間で効率よく行うことが大切です。ぜひご相談ください。

歯の定期検診

子供の歯を見ようと思っても「子供は暴れるし、奥の方は見えないし、よくわからない。」というお悩みもよくお伺いします。その時、頼って欲しいのが歯科医院です。私たちは、歯を磨いたり、虫歯を治療したりするプロです。お家での仕上げ磨きの仕方のアドバイス、お子さんに向けての歯磨き指導もさせていただきます。

※3)シーラントは,萌出直後の幼若永久歯に使用され,小窩裂溝をシーラント材で填塞することにより齲蝕誘発性の口腔環境から歯質を遮断し,齲蝕予防の効果を発揮している。

※4)小児本人の清掃効果に比べ、保護者による仕上げ磨きの清掃効果は全ての歯ブラシに認められ、特に併用式、反転式電動歯ブラシで高い効果が得られた。

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

その歯、いつ生え変わるか知っていますか?

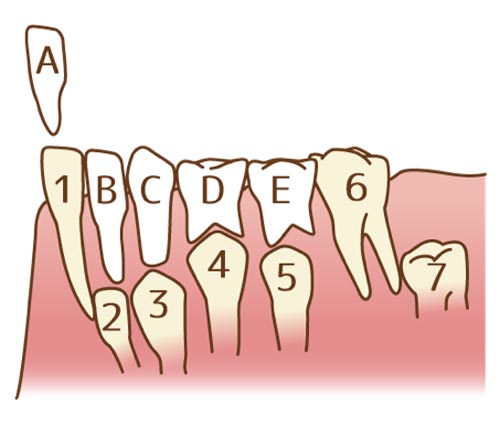

お子様の乳歯は20本あり、おおよそ3歳ぐらいになると生えそろっていることが多いです。個人差はありますが乳歯の生える順番としては、A乳中切歯→B乳側切歯→D第一乳臼歯→C乳犬歯→E第二乳臼歯という順番と言われています。

| 歯式 | 名称 | 萌出時期 |

|---|---|---|

| A | 上:乳中切歯・下:乳中切歯 | 上顎10ヶ月頃 下顎7ヶ月頃 |

| B | 上:乳側切歯 下:乳中切歯 | 両顎:12ヶ月頃 |

| C | 第一乳臼歯 | 両顎:1歳10ヶ月頃 |

| D | 第一乳臼歯 | 両顎:1歳4ヶ月頃 |

| E | 第二乳臼歯 | 両顎:2歳6ヶ月頃 |

虫歯があるけど、「どうせ抜け落ちる」からとそのままにしていませんか?子供の歯は確かに抜け変わります。ですが、この考え方は本当に危険です。歯によっては、12歳ごろまで生えています。また、乳歯の下には永久歯が控えています。お子さんのむし歯が大きくなると、永久歯の形が悪くなったり、変色した歯が生えてきたりする可能性が高くなります。

また、乳歯も永久歯と同じく食物を「噛む」ということがもっとも大きな役割です。この「噛む」という動作を繰り返すことにより、顎が正常に発達し、歯並びや顔の形を形成していきます。つまり、むし歯ができたり抜歯することで変な噛み方が癖づいてしまうと、歯並びや顎・顔の形にまで影響することも考えられます。しっかり噛めるようになるためにも、乳歯を守ってあげるのはお母さん・お父さんの役割です。

乳歯とまぎれて、1番奥に歯が生えてきます。6歳前後の時に生えてくるので、6歳臼歯と呼ばれています。この歯は永久歯なので、大人になってもずっと使う歯です(※1)。すごく大切なので、特に大事にしましょうね。

もちろん、この歯以外の全ての歯も大切です。あくまでポイントとしてご理解ください。臼歯とは「奥歯」のこと。大人になっても、奥歯がしっかり噛み合っているかどうかは、咬み合わせを考える上でとても重要な役割と言えます。

※1)参考文献

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

入れ歯の管理には、ホームケア(患者様自身が行うこと)とプロフェッショナルケア(歯科医師や歯科衛生士が行うケアのこと)があります。入れ歯は装着したら終わり、ではなく、装着後の管理がとても大事です。

「入れ歯が合わなくなった」と言う声を聞いたことはありませんか?これは単に咬む力で変形してしまった場合や落下や取り扱い不良による変形であることもありますが、実は加齢やお薬による骨の退縮・変形が原因であることも考えられます。いずれにしても、合わなくなった入れ歯を使っていると口腔内を傷つけたり、何より咀嚼や発音に問題が生じることもあります。

ですから入れ歯は定期的にチェックや調整を行う必要があります。では、日常的に入れ歯を使う上で、どのようなことに気をつける必要があるのでしょうか。

入れ歯を使用されたことがある患者様はお分かりだと思いますが、初めて着けたときは、ご飯が食べづらい、痛い、喋りづらい等、違和感を訴えられる患者様が多くいます。そういった場合、入れ歯調整が必要になります。これはホームケアでできるものではなく、プロフェッショナルケアの領域です。ご自身では入れ歯を削ったり磨いたりしないでください。

もし今ご使用の入れ歯に違和感がある方は、我慢せずに医院までお問い合わせ下さい。

不潔な状態の義歯を使用していると、誤嚥性肺炎のリスクが高まってしまいます。2009年の調査では、肺炎は日本人60〜80代の死亡原因の4位、90代以上では2位となっています(※1)。 入れ歯用ブラシと洗浄剤を使って、入れ歯を綺麗に保ちましょう。入れ歯を落とさないように、水を張った洗面器の上で行うと、入れ歯を落として破損させる心配がないのでオススメです。洗浄剤には、ブラシで落とせない着色やプラークを除去できる効果があります。

※1)肺炎 死亡数112004名 死亡率89.0% 割合9.8% 全体の第4位

入れ歯専用の容器による保管をお願いします。入れ歯は乾燥に弱く、乾くと変形する場合があります。入れ歯を使っていない間は、専用容器にお水や洗浄剤を入れてその中で保管するようにしましょう。ティッシュにくるんだり、机の上に置いておいたりすると、誤って捨ててしまうことがあります。

場合によっては担当医から、入れ歯をつけたままでの就寝を指示させていただくこともあります。わからない場合は、お気軽にお尋ねください。

長期間使用していくと、人工歯が咬耗したり、表面が粗造になってきたりします。また、入れ歯と接している歯肉やその下にある骨も経年的に吸収してくることで、適合が悪くなることがあります。

そのままにしておくと、さらに歯肉に炎症が起こったり、さらなる骨吸収が引き起こされてしまいます。

歯科医院では微妙な調整や簡単な修理など、即日で対応可能なこともたくさんあります。不具合がなくても、気づいていない破損や変形があるかもしれません。こういったことを避けるために、プロフェッショナルケアが必要なのです。

最初の頃は柔らかいものなど食べやすいものを選んで食べましょう。片方ではなく、両方の奥歯で噛むようにしてください。また、総入れ歯の患者様は、骨吸収のリスクが高いので(※2)、できるだけ前歯で噛みちぎるのは避け、奥歯で食べるようにしましょう。

なかなか噛むことがなれない場合は、小さく切ったり細かくするなど、入れ歯でも咀嚼することが可能になる場合があります。手間はかかるかもしれませんが、噛むことで顎の筋肉を使い、認知症予防にも繋がります。しっかり噛むための工夫を心がけましょう。

また、食事の際は唾液の分泌を心がけて下さい。唾液を出すことで、消化作用や抗菌・洗浄作用が促され、咀嚼を補助してくれたり、口腔内の粘膜を保護する働きもあります。

※2)顎堤の状態は,下顎は上顎よりも「悪い」が多かった.口蓋隆起は79%下顎隆起 は 29%,臼後隆起前縁部の骨吸収は26%でみられた.顎堤のアンダーカットは切歯部にみられた.

入れ歯をつけるときは、少し水分をつけてから装着するようにしましょう。部分入れ歯をつけるときは、装着方向に沿って無理な力をかけず、噛み込まないようにしましょう。外すときも同様に、無理な力をかけないようにしてください。

総入れ歯を外す際は、前歯部分を少し押し込み、吸着を外した状態で入れ歯を取り外してください。

着脱の仕方は、入れ歯装着時に担当医からご説明していますが、わからにくいところや忘れてしまった場合はお気軽にお尋ね下さい。

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

部分床入れ歯とは、歯が数本なくなってしまった場合に使用する装置です。歯を失ったあとの治療法には、義歯(入れ歯)・ブリッジ・インプラントの3つが主な選択肢となりますが、義歯(入れ歯)の一番の特徴は、ほかの治療と違い患者様ご自身で自由に取り外しができるということです。歯科医院では義歯・部分床義歯(ぶぶんしょうぎし)と呼びますが、日常的には「入れ歯」と呼ぶことが一般的です。

部分床義歯は他の欠損補綴と違い、人工の歯だけでなく、歯を支える義歯床と呼ばれる歯の土台や、義歯が外れないように健康な歯にひっかけるクラスプというワイヤーなどから作られます。けっその補綴の治療の中では、最も多くの装置が入る治療と言えます。そのためはじめは違和感を感じる方も多い装置ですが、概ね3ヶ月ほど着けていくとある程度は慣れることが多いようです。

入れ歯のメリット

入れ歯のデメリット

※1)義歯の満足度が不良な群では食べられる食品の数が有意に少なかった

※2)義歯装着者では口腔カンジダ症が多いと考えられていたが,近年の報告では,義歯装着者が口腔カンジダ症になりやすいわけではなく,義歯清掃が十分行われていないことによって口腔カンジダ症に罹患するものと考えられている

治療内容臼歯部欠損により、咀嚼障害を訴えている患者に対し、臼歯部に義歯の装着、その他のカリエスに対し、補綴のやりかえを行った。

期間約4ヶ月(13回)

費用義歯、レジン前装冠×4歯 約45,000円

リスク 突然このような大きい義歯を装着すると、違和感が大きく出ます。義歯の存在により舌のスペースが狭くなり、呼吸がしにくくなったり、前歯舌側面に下が当たり、発音がしづらくなったりすることがあります。

実際に治療の現場では、「抜けたのは奥歯だから見た目わからないし、歯がなくなった今でも、全然噛める」と言われる方、とても多いです。しかしこれが危険です。確かに歯が数本なくなっても、噛めないことはありません。しかし、そのほったらかしにしている間に、お口の中では少しずつ変化が起こっています。

歯を失ってしまうと、両方の隣の歯が、なくなった部分を埋めようとして倒れこんできます。また、咬み合わせの反対側の歯も、なくなった部分を埋めようとして伸びてきます。これが進行すると、その後歯がなくなったところに入れ歯などの治療をしようと思っても、周りの倒れてきた歯あ邪魔で治療が困難になります。そうなると治療回数も増えてしまい、費用もその分かかってしまいます。歯が抜けた後の治療が大切なのはそのためです。早めの治療介入をお奨めします。

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

皆さん歯医者にはどれぐらいの間隔で通っていますか?歯が痛い、しみる、見た目が気になるといった症状を持って歯医者に行く方もまだまだ多いかもしれません。しかし、2016年の日本歯科医師会の調べによると、1年間に検診が目的で歯科を受診された方は44.6%だったそうです。つまり日本人の2人に1人近くが検診を利用されたということです。

しかし、やはり半数以上は痛くなるまで治療にいかないという方になると思います。そして、治療し終わり気になるところが解決すると歯医者から遠のき、また同じような症状が出た時に通うという歯が悪くなるループを辿っているのかもしれません。そもそも、歯の治療というのはほとんどが削ったり詰めたり、神経を抜いたり、最悪の場合歯を抜いたり、治療とはいうものの自身の身を少しずつ失っていくものです。一度治療すると二度とはもとに戻りませんし、治療した歯は再発リスクや歯の寿命が縮まることもあります。ですから、悪くなる前にチェックする歯の検診は、治療する頻度を下げる効果的な方法です。

※1)この1年間に 1 回以上、「歯科医院もしくは病院の歯科でのチェック」を受けている人は 44.6%、「学校や企業で、歯や口の中の状態をチェックしている」人は 4.0%、「自治体(都 道府県や市区町村)で行っている歯科検診」を受けている人は 1.6%。これらのいずれかの 検診・健診を受けた人は全体の約半数(49.0%)にあたります。

当院では、定期検診の大切さを、治療やカウンセリングを通して患者様にお伝えしております。どれだけいい治療をして、歯を白くしたり、汚れを取り除いても、それが維持できなければ治療した意味は半減されます。一度良くなったお口の中の環境を、末永く維持することも定期検診の大きな役割です。悪くなりかけていないかを調べることで、むし歯や歯周病で治療が必要になる前に対処したり、汚れがついてきているところはセルフケアの指導を行ったり、歯科衛生士が除去することでお口の環境をいい状態に保つ事が出来ます。

これを続けることで、むし歯や歯周病にのリスクを下げることができ、歯を削ったり抜いたりする治療から遠ざけることに繋がります。また、3〜4ヶ月に1度はチェックしていれば、万が一治療が必要になっても、最小限で済むことも多々あります。

定期検診の目的は「悪いところを見つける」わけではなく「悪くならないようにする」ことです。今からでも遅くはありません。歯医者を悪くなったら行くところではなく、悪くならないために行くところへと、考え方をシフトしてみませんか?

定期検診ではお口の中に以上がないかを確認し、取り残した歯の汚れや付着した歯石の除去なども行います。

むし歯の検診

治療した歯はメインテナンスをしなければ劣化や予後不良を起こすことがあります。歯と詰め物や被せ物の接着面に段差ができ、その隙間からむし歯が再発したり、気づかないうちに破損していることもあります。定期検診では、新しいむし歯だけではなくこのような治療歯の状態や二次カリエス(むし歯の再発)の可能性についても調べていきます。むし歯の治療の繰り返しを予防します。

歯周病の検診

ブラッシングが上手くできていなかったり、歯石が沈着したままの状態が続くと、歯周病が進行します。検診時には歯周ポケットの深さや磨き残し・歯石の有無をチェックし、これらの除去は行いますが、根本的な解決法として患者様のブラッシングも重要になってきます。歯磨きが疎かになってしまうと、歯肉に炎症が出たり口臭の原因にも繋がります。定期検診でこのブラッシングの評価を繰り返し行い、患者様ごとの歯磨きの改善方法をお話します。セルフケア・プロケアの両面で歯周病の予防を図ります。

咬み合わせの検診

治療した歯が高くないか、しっかり咬み合っているかの確認を行います。しっかり咬めていても、歯ぎしりや食いしばりなどにより歯がしみたり歯肉が下がってしまうこともあるので定期的にチェックする事が大切です。

定期検診では上記のほか、患者さん自身が気になることをお伺いしたり、歯科医師や衛生士から見て気になることをお伝えすることで起こりうるお口のトラブルを未然に防ぐ対策を考えます。また、40歳以上の方は、口腔内や舌に出来物や以上がないかも確認します。歯科の定期検診で口腔がんや舌がんが早期に発見されることもあります。むし歯や歯周病、咬み合わせの問題以外でも、お口に関する未来のトラブルを防ぐためには定期検診は有効な手段です。

定期検診の頻度は年に3〜4回程度です。むし歯の治療なら小さなもので3〜4回、痛みを伴うようなむし歯となると1度の治療で5回以上は通院が必要となります。歯の痛みと治療の痛みに怖さを感じてお越しいただく5回よりも、笑顔でお話する年3〜4回の検診の方が、私たち歯科医院側にとっても嬉しい歯科の利用の仕方です。

健康保険のない海外では治療費が嵩むため、歯の検診を受けることが当たり前になっている国もたくさんあります。歯が悪くならないため、歯を失わないために、痛くなくても歯医者を利用する検診で、あなたも8020(80歳になっても20本の自分の歯が残っている状態)を達成しましょう。

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

| 種類 | 説明 | 料金 |

|---|---|---|

BPSデンチャー |

【全部床義歯】金属を使わない、「よく咬める」「痛くない」「外れない」「美しい」を目指したオーダーメイド入れ歯です。高い使用感を求める方にお薦めする義歯で、制作にはBPS専属の技工士が携わります。 | オーダーメイド600,000円 税込660,000円 セミオーダー 400,000円 税込440,000円 |

金属床デンチャー |

【全部床義歯】口の中の粘膜と密着する「義歯床」に金属を使用した入れ歯です。金属を使うことにより強度が増し、熱を通すためレジンの義歯より温度も感じやすくなります。 | コバルト 350,000円 税込385,000円 チタン 390,000円 税込429,000円 |

ノンクラスプデンチャー |

【部分床義歯】クラスプという義歯を固定する金属部分がない部分入れ歯です。クラスプを着けるための歯の切削も必要としません。クラスプによる歯の切削や、不快感が嫌な方にお薦めの義歯です。 | 少数歯 200,000円 税込220,000円 多数歯 350,000円 税込385,000円 |

エステティック |

それぞれの義歯(自由診療のもの)の見た目を、天然の歯肉や歯に近づける審美性を付与するオプションです。 | 200,000円 税込220,000円 |

メタル人工歯 |

人工歯(歯の部分)に金属を使用することで硬度を高め、咀嚼力を向上させます。 | 200,000円 税込220,000円 |

顎には関節があります。顎の関節を感じるには、耳の穴の少し前方を指で触りながら口を開けたり閉じたりしてみてください。硬いものが動くのを感じると思います。そこが、顎の関節です。顎の関節は顎関節(がくかんせつ)と言い、下顎の関節突起と呼ばれる部分の先端と、頭蓋骨の側頭骨にある下顎窩と呼ばれる窪みと、その前方にある関節結節で構成されています。そしてこれらの骨と骨が当たらないよう、間にクッションの働きをする関節円板という繊維性の軟骨が挟まれています。

この顎関節やその周囲の筋肉に異常が見られる時は、顎関節症(がくかんせつしょう)という病気の可能性があります。

顎関節症は、原因によってⅠ~Ⅳ型までの大きく4つに分類されます。Ⅲ型はさらにaとbの二つのタイプに分けられます。

| 障害部位 | 障害部位 | |

|---|---|---|

| Ⅰ型 | 咀嚼筋 | 筋痛、運動痛、運動障害 |

| Ⅱ型 | 顎関節靭帯・関節包 | 顎関節痛・顎の運動障害 |

| Ⅲa型 | 顎関節円板・復位性 | 顎がカクカクなる・開口障害 |

| Ⅲb型 | 顎関節円板・非復位性 | 開口障害・顎の運動時偏位 |

| Ⅳ型 | 顎関節の変形 | 関節雑音、顎運動障害・顎関節の圧痛や運動時の痛み |

また、これらの分類ごとに治療内容が異なってきます。

Ⅰ型は、顎を動かす筋肉に原因がある場合です。

筋肉を押すと痛みが出たり、動かすと痛かったり、痛くて顎を動かしにくいなどの症状が出ます。発生原因はあまり明らかとなっていませんが、筋肉の中にある侵害刺激を感じる部分や、脳の痛みを感じる部分、痛みに対する対処能力が関連すると言われています。

対応としては、まずは安静にすること。(トレーニングなどして食いしばったり、無理に噛まない)

筋肉のマッサージや、口が開きにくい場合は開口訓練行います。また食いしばりにより筋肉が緊張した状態なのであれば、マウスピースを使うこともあります。

Ⅱ型は、顎関節を包んでいる関節包や、滑膜が、外からのダメージ(打撲など)や、内側からのダメージ(無理な咀嚼、大あくび、歯ぎしりなど)によって損傷し炎症を起こしていることが原因となります。顎の関節が痛かったり、顎を動かしにくいなどの症状が出ます。

対応としては消炎鎮痛剤を服用して安静にする、マウスピースを使う、口が開きにくいのが改善しない場合は開口訓練を行います。

Ⅲ型は、顎関節にある関節円板が開口時や閉口時に骨について行かず、骨の前や後ろにずれてしまう位置異常や、形態異常によりクッションの役割をはたせないときに起こります。

さらに、関節円板が元の位置に戻る復位型のa型、関節円板が元に戻らなくなってしまった非復位型のb型に分けられます。顎関節症の中で最も多くの割合を占める症状です。

a型は、顎を動かすとカクカク音がなります。音がなる前までは関節円板が正常な位置からずれており、音がなるときに正常な位置に戻っています。顎が動かしづらく感じたり、痛みを感じることもあります。

b型は、この円板がずれたままで元に戻らないため、口の開く量が制限されたり、動かしにくくなります。通常はa型からb型に移行していくため、カクカク音がなっていたけど、音が鳴らなくて症状が消えたと感じる方もおられますが、これは治癒したわけでわなく、症状が進行したと言えます。

治療方法は痛みや、口が開かなくなることがない場合は基本的には経過観察を行います。そういった顎が動かないという症状がある場合は関節円板が正常な位置に戻るように、顎に力をかけて無理やり動かす方法や、マウスピースを用いて顎が安静状態になる位置に安定していられるようにするスプリント療法を行います。

マウスピースを用いて顎の安静な位置がわかり、そこで噛み合わせを作れるためには、矯正治療をしたり、被せを遣やりかえる補綴治療をする必要があります。

顎関節症は様々な病態がありますが、症状がひどくない場合は、基本的には経過観察を行いながら安静にするということが多いです。何か治療をしてもあまり変化がないものや、一度改善してもまた再発することも多く、原因として噛み合わせに問題がある場合は、結局は矯正治療を行い、被せや詰め物などを全てやりかえなければならず、これは治療期間的にも費用的にも体力的にも患者さんの負担が大きくなるため、そこまでする必要があるかというのはしっかり見極めなければなりません。

顎関節症かな?と思ったら、まずは歯科を受診し、原因となる行動や習癖を抑制することで安静となる状態を作ることが大切です。それでも何度も繰り返すようなら、一度咬み合わせの改善、矯正治療もご検討頂く必要もあるかと思います。

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

歯科での咬筋ボトックス治療とは、ボツリヌス菌が作り出す天然のタンパク質を成分としたお薬を咬筋に注射することで咬筋の突っ張りを和らげ、これまで咬筋の力によって受けていた顎や歯への負担を軽減する治療です。

咬筋は、食べ物を噛みちぎるときに使う筋肉ですが、人によっては無意識下で力が入ることがあります。その代表例が「歯ぎしり」や「食いしばり」です。

歯ぎしりや食いしばりがあると、それによって歯の摩耗・歯の欠け・歯根の破折・顎関節症などを引き起こす原因となります。

ボトックス治療は、この顎や歯にかかる力を和らげることを目的に行う治療です。

歯の摩耗

歯茎の痩せ

治療歯の脱離

歯の破折

肩こり・偏頭痛

顎関節症

咬合力には個人差があるものの、ある調査(※1)における人の最大の噛みしめは、649.4~1579.7Nだったそうです。1N(ニュートン)は1 kgの質量を持つ物体に1 m/s2の加速度を生じさせる力のことですが、簡単にいうと、1リットルのペットボトルを持ち上げるのに必要な力が約10Nとした場合、649.4~1579.7Nの咬合力は、約65から158個の1リットルのペットボトルを持ち上げるくらいの力と考えられます。

歯ぎしりや食いしばりは、主に就寝時に起こることが多いのですが、これだけの力が顎や歯にかかります。

ボトッククス(ボツリヌス注射)を咬筋に打つことで、この咬筋の力を弱くすることができます。もちろん、全く噛めなくなるというわけではなく、極端にいうと10の力を5にする、といったイメージです。

これは、歯ぎしりや食いしばりによる影響を弱める直接的な治療であり、歯は顎へのダメージを防ぐだけでなく、咬合力が原因で併発していた頭痛や肩こりなどの不定愁訴、顎・エラの張りが改善されることもあります。

※1)IP基準値の総咬合力は,表1に示すように被験者ごとにまちまちであり,最大力噛みしめで649.4~1579.7Nであった。

では、歯ぎしりや食いしばりの原因はというと、実はまだはっきりと解明されていませんが、主に考えられているのは以下の3つです。

また、近年ではTCH(Tooth Contacting Habit)といって、起きている間も上下の歯が接触させている癖がえ問題になることがわかってきています。TCHは過度の緊張やストレス・スマホやパソコンの操作姿勢・デスクワークでの固定された姿勢など、まさに現代病とも言えるものかもしれません。

咬合力を抑える咬筋ボトックス治療は、睡眠時の歯ぎしりや食いしばりだけでなく、このTCHに対しても症状やダメージを抑える治療となります。

ボトックス治療というと、美容外科などを思い浮かべる方もおられるのではないでしょうか?というのも、ボトックス治療は日本でも数年前から美容医療として、シワの改善やエラの縮小(小顔効果)などの治療に使用されてきました。また、近年では眼瞼痙攣(がんけんけいれん)・片側顔面痙攣(がんめんけいれん)・痙性斜頸(けいせいしゃけい)などに対する治療効果も認められており、医療用としても行われている注射です。

ただし、歯科での咬筋ボトックス治療は、美容目的で行うものではありません。そのため「小顔にしたい」「エラをとりたい」という主訴を解決する治療ではありませんのでご注意下さい。

ただ、歯ぎしりや食いしばりに対する治療のおまけとして、咬筋が緩むことでエラが小さくなったり、小顔効果を得られることもありますが、これを狙って行うものではありません。

また、ボトックスが有効に働く期間は半年程度ですので、半永久的に効果を得られる治療ではありません。ただ、中にはボトックス注射をきっかけに、歯ぎしりの週間がなくなった方もいらっしゃいます。

咬筋ボトックス治療(ボツリヌス注射)は健康保険の適用がない自由診療です。

どんな治療でもメリットがあればデメリットもあり、ベネフィットがあればリスクがあります。ボトックスも例外ではありませんが、今のところ大きな副作用やリスクは報告されていませんが、

などの副作用・後遺症の可能性があります。ただ、いずれも大きな問題になるようなものではなく、多少影響があっても時間の経過とともに元にっ戻っていくことがほとんどです。

ただし、ダウンタイムなどはありませんので、治療終了後の生活に影響がでることはありません。

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

※1)クラスプ装着による鉤歯へのプラーク付着状態ならびにその形成過程と,自浄性への影響を解明するために本実験を行った結果,プラーク付着量は経時的に増加する.

※2)義歯使用中の接着剤の全体的な効果を観察した結果、義歯安定剤が義歯の動きを減少させ、咀嚼機能を改善することを示唆しています。

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

※1)下顎の前から6番めの前側の根管で一番破折が起こりやすい

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

ご存知かとは思いますが歯には根っこがあります。歯ぐきの上の見えている分を歯冠、歯ぐきの中に埋まっている部分を歯根といいます。この歯根は歯肉に埋まっているように見えますが、実際は歯肉の下にある骨の中に埋まっているのです。

一般的に目に見える虫歯は歯冠にできた虫歯です。この虫歯が進行してどんどん歯根へと向かっていくわけですが、歯の中には歯冠から歯根にかけて歯髄(しずい)という歯の神経が通っています。そのため、歯の根が病気になったり、虫歯が歯の根に近づくと激しい痛みをともなうことになります。

では、歯根の病気とは一体何のことなのでしょうか。歯は外側から3層の構造で出来ています。一番外側はエナメル質という硬い部分。これは歯冠にしかありません。この内側に象牙質という少し柔らかい組織があります。これは歯冠にも歯根にもあります。そして、一番内部には、神経や血管が骨の中から根っこの先を通り入り込んでいる歯髄という組織があります。これも歯冠にも歯根にもあります。歯根の病気と言われものは、この歯髄が最近に感染することで出来る病気です。

ではどこから感染してしまうのでしょうか。むし歯ができて、菌が歯髄まで入り込んできたり、歯が折れて歯髄が露出したぶぶんが菌に感染してしまった時に、歯髄が感染し炎症を起こしてしまうのです。放置していると、冷たいものや温かいものに刺激されて痛みが出たり、何かを噛んだ時に痛みが出たり、何もしない時に痛みが出ることもあります。

そして、この何もしない時に痛みが出る自発痛とよばれる痛みは、かなりの激痛を伴うことがあります。みなさんの周りで夜も眠れないほどの痛みを感じたことがあるという方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。この歯髄炎と呼ばれる歯髄の炎症による自発痛は夜眠れなくなるほどの痛みを伴うことがあります。また、一度根の治療をしても、歯髄のある歯髄腔は枝分かれしていたり、曲がっているため、完全に菌を0にすることは不可能です。

このため、治療して何年か経つと歯根の先の骨が、感染により溶けて、そこに菌や肉芽組織や膿が溜まってくることがあります。そうすると、骨が炎症を起こして何もしない時に痛みを感じることもあれば、噛むたびに痛みが出て食事ができないこともあります。歯根の先端部に近い歯茎にニキビのような腫れができてくることもあります。

これは、根っこの先の感染により骨の中に膿が溜まり、圧力がかかることで骨の中に膿の通り道ができて、歯茎の下まで膿が出てきて貯まることによってできます。ここまでくると、炎症はかなりひどいと言えるでしょう。体調の良し悪しによってこの炎症がひどくなったり治ったりして、腫れが出たり引いたりを繰り返すことがあります。これは腫れが引いても勝手に治ったわけではありません。感染の原因となっている部分を取り除かなければ、炎症が消えることはないのです。

また、この腫れが放置され、だんだんひどくなってくるとどうなるのでしょう。ちょうど鼻の横の頬骨の中に、上顎洞という空洞があります。上の奥歯の歯根の先はこの上顎洞に近いため、感染が起こると上顎洞の中に炎症が広がります。これにより、歯性上顎洞炎という状態になることがあります。鼻から黄色い鼻水が出たり、頰が重たい感じがしますが、歯が原因なので耳鼻科で薬をもらっても治りません。

また蜂窩織炎という、感染が周囲の柔らかい組織に広がり、小さい膿が軟組織の中に散らばり、顔や喉が大きく腫れる状態になることもあります。場合によては呼吸困難に陥ることや、菌血症になり生命が脅かされることもあります。歯の病気ですが、その炎症は骨や周りの軟組織にまで及ぶこともあるのが、歯の根っこの病気です。

この記事の編集・責任者は歯科医師の白川基彦です。

歯科医師 白川 基彦

| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 診療開始 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |

| 診療終了 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | 18:30 | 18:30 | 17:00 |

休診日:日曜・祝日 ※日曜・祝日診療は右記記診療カレンダーをご覧下さい。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

休診日

日曜・祝日診療

13時迄

他のエリアでもアップル歯科の治療を受けられます